ハイサーイ!

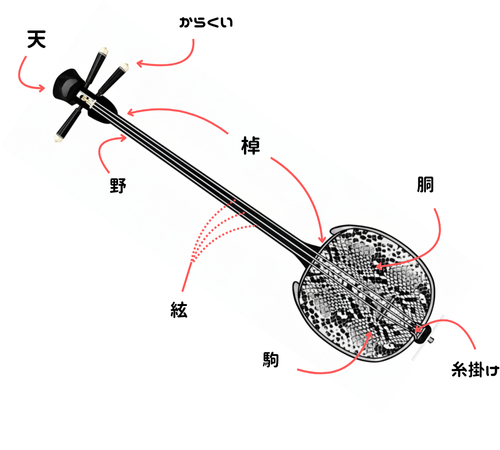

今回は三線の各パーツの名前と役割をわかりやすく解説していきます。

「天?からくい?駒?」初めて聞く言葉も多いですが、画像を見ながら覚えると一気に親しみやすくなりますよ!

三線の主なパーツ一覧

まずは三線の全体をざっくりチェックしましょう。

これから紹介する8つのパーツが基本です👇

天・からくり・絃・棹・野・胴・駒・糸掛け

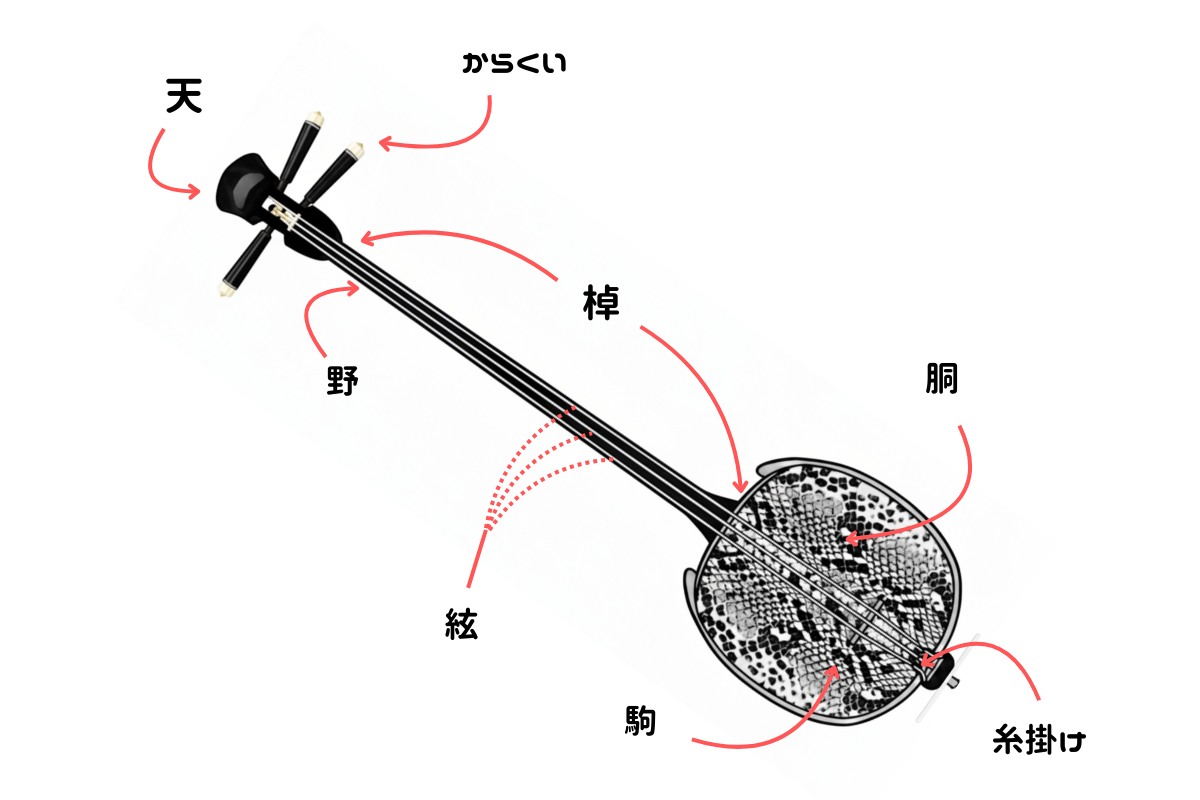

各パーツの解説

天(てん)

三線の頭の部分。僕らは普通に「頭」って呼んでます(笑)

実はここが型の個性が最も出る場所。職人さんによって形が少しずつ違うので、見比べるのも楽しいですよ。

からくい

音合わせ(チンダミ)をするための糸巻き。

くるくる回して弦の張りを調整します。水に濡れると硬くなったり、力を入れすぎると折れることもあるので注意!

予備を3本くらい持っておくと安心です。交換には穴の位置や先端の削り調整が必要で、少し難しい…

絃(げん)

弦のこと。上から男弦(ウーヅル)、中弦(ナカヅル)、女弦(ミーヅル)と呼びます。

昔は絹糸を使っていましたが、現在はナイロン弦が主流。号数によって音色が変わり、初心者には2号が人気です。

絃も消耗品なのでストックを持っておいたほうが安心です♫

棹(さお)

ギターより細身で、使われる木材によって音色や価格が変わります。

最高峰といわれるのは琉球黒檀。お値段もぐんっと上がりますが、その響きは格別!

野(の)

ギターでいう指板。フレットがないため音を合わせるのが最初は難しい。

胴(どう)

三線の胴体部分。ゴムの木などで作られた枠に人工皮や蛇皮を張っています。

蛇皮は見た目も独特で、音にも深みを与えてくれます。

駒(うま)

弦を支える小さなパーツで、ギターのブリッジの役割。

竹製が一般的ですが、プラスチックや黒檀、馬骨など素材によって音の響きが変わります。

駒の立て方や倒し方は音質に直結するため、また別記事で詳しく解説予定です。

糸掛け

絃を結び留める部分。結び方が難しいので慣れるまで練習が必要。

まとめ

三線のパーツは一つひとつに役割と個性があります。

名前を覚えることで三線についてもっと深く知れると思います!

次回は駒の立て方や調整のコツを紹介する予定なのでお楽しみに♪

コメント